北海道を舞台にした人気漫画『ゴールデンカムイ』。釧路湿原は原作コミック第11巻で舞台となります。

日本最大の湿原であり、数多くの生き物が息づくこの場所は、物語の臨場感を引き立てるだけでなく、私たちに自然環境の大切さを問いかけてきます。

この記事では、ゴールデンカムイの釧路湿原を舞台にしたエピソードと、作中で描かれる釧路湿原の生態系や特徴、そして釧路湿原にせまる危機について紹介していきます。

釧路湿原とは?そのスケールと特徴

釧路湿原は北海道東部・釧路市を中心に広がる日本最大の湿原です。

- 面積:湿原そのものは 約22,070ha(220km)。

- 国立公園:1987年に指定された 釧路湿原国立公園は 28,788ha( 約288km )。

- ラムサール条約:中心部の 7,863ha が登録。

- 地形的特徴:かつて海だった場所が約6,000年前に湿地化し、今も海跡湖(塘路湖・シラルトロ湖・達古武湖など)が残っています。

この広大な自然は、「東京23区がすっぽり収まるほどの大きさ」とも例えられます。

ゴールデンカムイで描かれる釧路湿原

『ゴールデンカムイ』の物語の中で、杉元達は大雪山を越えて第七師団の追っ手を撒くついでに、釧路にいたという刺青の脱獄囚を捜しにいきます。

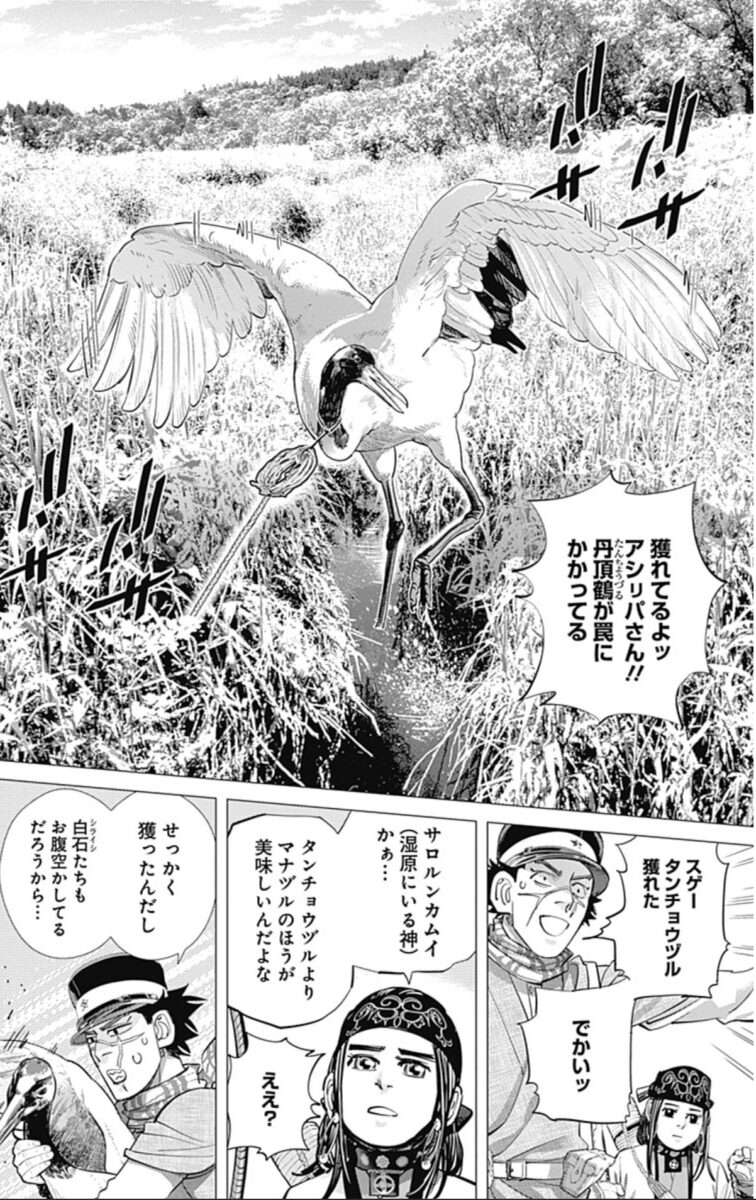

第108話『大湿原』にて釧路湿原が舞台となります。

ここでは釧路湿原の豊かな生態系が描かれており、学者であり刺青の脱獄囚である姉畑支遁(あねはたしとん)が登場します。

釧路湿原の動植物

出典:ゴールデンカムイ第11巻

タンチョウヅル(丹頂鶴)は国内で唯一繁殖するツルで、絶滅危惧Ⅱ類に分類されています。

日本では1924年に釧路湿原で10数羽が再発見されるまでは絶滅したと考えられていました。

令和3年度の生息数の調査では約1,800羽とされています。世界の総個体数は約3,430羽とされ、種の約半数が北海道東部を中心に生息します。

食用にされていたこともありましたが、江戸時代の文献では「肉は固くて不味い」とされており、作中でも「泥臭いようなムッとする変な匂い」とされています。

丹頂鶴の肉は入ってませんが、見た目を模した丹頂ソフトクリームは食べられます。

同名の「丹頂ソフト」でも、釧路湿原展望台で売っているものはイチゴがのっているものである一方、道の駅阿寒丹頂の里で販売しているものはパプリカソースがかけられたもので、全くものが違います。パプリカの風味がよりアイスの甘みを引き立てて美味しいですよ。

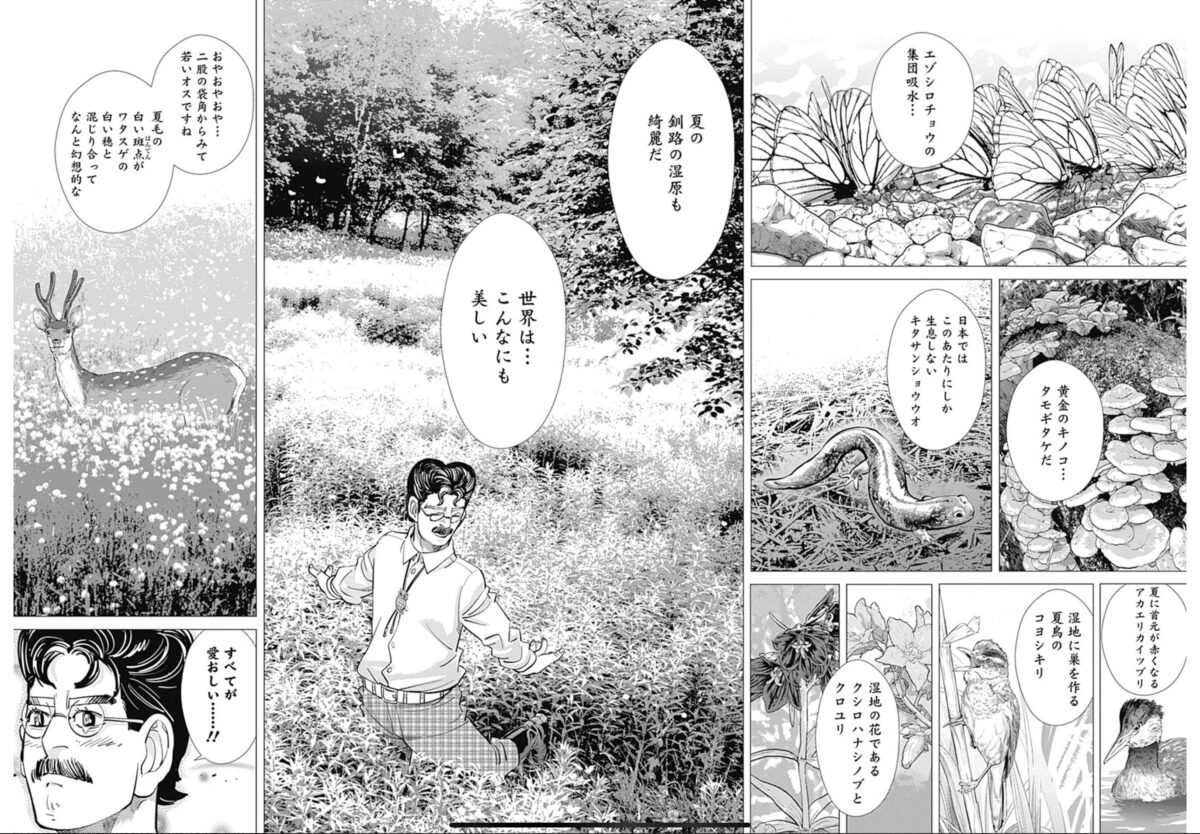

出典:ゴールデンカムイ第11巻

エゾシロチョウの集団吸水、黄金のキノコタモギタケ、日本ではこのあたりにしか生息しないキタサンショウウオなどなど、夏の釧路湿原の美しさが描かれています。

なお、ゴールデンカムイは明治時代の設定ですが、現実ではキタサンショウウオは、1954年4月17日、釧路市北斗付近にあった平戸前小学校6年生の児童たちによって日本で初めて発見されました。また、日本の領土である国後島、色丹島にも生息しています。

釧路湿原には多様な動植物が息づき、日本の生物多様性を象徴する場所となっています。

- 植物:約700種(ミズゴケ・ワタスゲ・ハンノキ林など)

- 昆虫:約1,100種(イトトンボやエゾカオジロトンボなど)

- 魚類:38種(イトウなど)

- 鳥類:約200種(特別天然記念物タンチョウ、オオワシ、シマフクロウなど)

- 哺乳類:39種(エゾシカ、キタキツネなど)

- 両生類・爬虫類:9種(キタサンショウウオなど)

また、氷河期の遺存種である クシロハナシノブ なども生育し、湿原が「生きた博物館」と呼ばれる理由になっています。

「夏の釧路湿原も綺麗だ。世界は…こんなにも美しい」

まさか次のページで見開きであんな汚いもの見せられるとは思いませんでしたが…

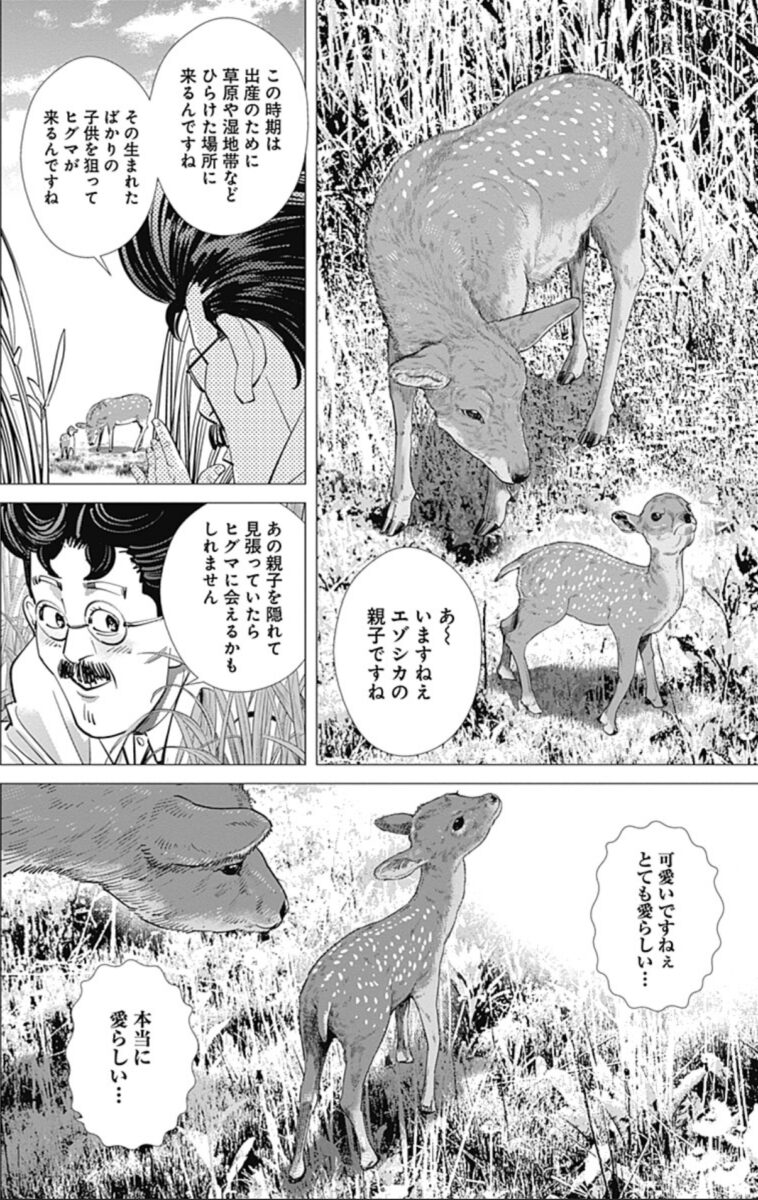

出典:ゴールデンカムイ第12巻

エゾシカやヒグマはもちろん釧路湿原にも出没します。

学者である姉畑支遁が作中でその生態について説明してくれるので勉強になります。

釧路湿原には綺麗な遊歩道が整備されているところもありますが、遊歩道上にもヒグマは出没します。一時閉鎖する場合もありますので、ビジターセンターなどで出没情報を確認しておきましょう。

湿原の落とし穴 ヤチマナコ

出典:ゴールデンカムイ第12巻

湿原の中にある自然にできた「つぼ型」の池です。

「谷地眼」と書き、ヤチは「湿地」、マナコは「眼」を意味します。

湿原の泥炭の下には無数の川が流れており、水の動きで泥炭が剥がれ落ちて穴が開いて水面をのぞかせます。

水面の下は3,4メートルも深くなっているところもあり、植物で水面が隠れるため、動物が気付かずに落ちて溺れ死ぬこともあります。

そのため「湿原の落とし穴」と言われます。

姉畑支遁とは?

出典:ゴールデンカムイ第11巻

折角なので姉畑支遁についても紹介しておきましょう。

北海道の動植物の知識やアイヌの伝承などはアシリパが説明することが多いですが、この話では姉畑支遁が色々と教えてくれます。

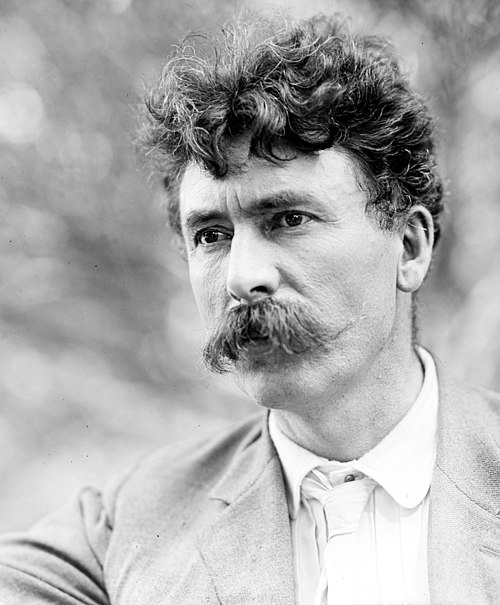

モデルはアーネスト・トンプソン・シートン

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

Ernest Thompson Seton

職業:博物学者、作家、画家

誕生:1860年8月14日 死没:1946年10月23日 出身:イギリス

日本では『シートン動物記』の作者として知られています。

ボーイスカウト運動の創生に大きな影響を与えた人物です。

あくまで名前とか容姿とかを参考にしただけで、姉畑支遁のような変態ではありません。

姉畑支遁の人物像

学者で北海道の動植物の調査をしている、基本的には温厚な人物ですが、動植物を性的に愛している作中屈指の変態です。

愛するあまり発情して動物や木までも犯して、行為後は汚らわしいことをした自己嫌悪から、「こんなことはあってはならない」と、自ら穢した動物を殺したり木を切り倒そうとして、無かったことにしようとします。

こういった理由からあちこちの家畜を犯して殺して回って、それが牧場主に見つかったことから大怪我をさせた傷害罪で投獄されました。

目的はヒグマとウコチャヌㇷ゚コㇿすること。

- ウコ:互いに

- チャヌㇷ゚:知る、覚える

- コㇿ:~している、~しながら

そのまま訳すと「お互いを知り合う」といったところですが、ようは交尾、つまりは獣姦です。

なお、作中でも人間の男女の行為は「オチウ」という言葉を用いていますが、姉畑の行為は「ウコチャヌプコロ」として区別されています。

その念願を叶えるために全力でヒグマに接近するための策を講じます。

アイヌの狩猟法でヒグマの巣穴に入って仕留める際、「ヒグマは巣の中を汚したくないから猟師を襲わない。」

アシリパが以前杉元に教えていたことで、当ブログでもその事例を紹介しましたが、姉畑支遁も知っており、その際身に着けていたとされる松の蓑をまとい、さらにメスのヒグマの糞を体に塗りつけて、そのニオイでオスのヒグマの警戒を和らげようと企てます。

驚かせるのを避けるために、あえて風上からじっくり近づいてヒグマに気付かせようとします。

念願叶って力尽きた姉畑支遁ですが、命を賭けて目的を果たした姉畑に対して感銘を受けた杉元は、敬意を表したのか、呼び方が「姉畑先生」になってます。

釧路湿原の生態やヒグマの習性についての紹介が盛沢山で、姉畑先生の活躍が見れるのは原作コミック11巻と12巻です。アニメはTVでは放映されませんでしたが、アニメDVD同梱版において禁断のエピソード「支遁動物記」編がアニメ化されました。

出典:ゴールデンカムイ第12巻

釧路湿原におけるメガソーラーの建設

そんな自然豊かな釧路湿原ですが、今、大変なことになっています。

画像は猛禽類医学研究所による動画からで、環境省釧路湿原野生生物保護センターのすぐ横で進められているメガソーラー建設の様子です。

6000年以上かけて培われてきた貴重な湿原が大量の土砂により次々と埋め立てられています。

展望台から一望できる景色からは想像つかないところで、急ピッチで広大な面積が次々と埋め立てられ、ソーラーパネルの海と化しています。

何故わざわざ世界に誇る日本の大自然を潰して建設する必要があるのか?

ガリガリと湿原が抉られ、木がなぎ倒されていく様子を見ていると、心が抉られるような思いになってしまいます。

まとめ:ゴールデンカムイと釧路湿原から学ぶこと

ゴールデンカムイでは北海道各地の特色や生態系を知ることができます。

もちろん、作中の明治時代と現在とでは異なる点は多々ありますが、ありのままの大自然が残っている釧路湿原は、やはりそのままの姿で次代に引き継ぐべきものだと思います。

「北海道の自然」って言われたら真っ先にイメージされる代表格のひとつです。

見落としがちな小さな動植物なども、ゴールデンカムイで描かれていたことを思い出しながら探してみたりするのは面白いです。

是非ゴールデンカムイを読んで釧路湿原に訪れて見てください。

なんとなく見ていた自然が、より身近に感じられますよ!

コメント